廃棄物・環境分野

計画業務

1.一般廃棄物処理基本計画の策定

概要

本業務は、市町村における一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするものです。その策定に当っては、廃棄物処理をめぐる今後の社会・経済情勢、一般廃棄物の発生の見込み、地域の開発計画、住民の要望などを踏まえた上で、体制の整備、財源の確保等について総合的に検討した計画書を作成します。

業務実施のメリットや効果

① 長期的視点(10年~15年)に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画

② 基本計画に基づき年度ごとに一般廃棄物の排出の抑制、減量化、再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条に基づき、市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならない。廃棄物処理問題をめぐる住民の認識や要望は、ごみや生活排水の処理に伴う減量化、資源化の促進及び行政の効率化があげられます。OECでは、これらの課題を解決するため、必要な計画の策定を支援します。

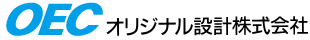

【一般廃棄物処理基本計画フロー図】

2.災害廃棄物処理基本計画の策定

概要

大規模地震や水害等による災害時には、がれきや災害特有の廃棄物が大量に発生します。また、平常時に収集、処理している廃棄物についても交通の途絶等により、その収集、処理が困難となることが想定されます。これらの災害廃棄物を迅速かつ適正に処理し住民の生活基盤の早期回復と生活環境に万全を図ることが重要になります。

業務実施のメリットや効果

① 災害時の廃棄物について円滑な処理が可能になる。

② 住民の生活基盤の早期回復と生活環境の改善が図られる。

OECは、東日本大震災や集中豪雨による大規模災害の教訓を踏まえ、災害廃棄物について円滑な処理計画を立案します。

① 計画的に対応し処理する。

② 迅速に対応し処理する。

③ 衛生的な処理を行う。

④ 環境に配慮した処理を行う。

⑤ 廃棄物の分割を徹底し、可能な限り資源化を行う。

⑥ 処理作業の安全性を確認する。

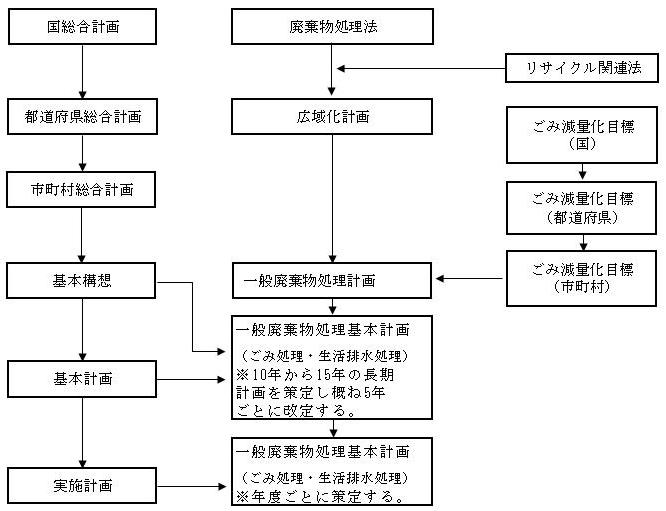

【災害廃棄物処理基本計画フロー図】

3.循環型社会形成推進地域計画の策定

概要

本計画は廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、平成17年度より創設された「循環型社会形成推進交付金制度」により交付金を受けるために必要な計画で、概ね5ヶ年間の廃棄物処理施設、リサイクルシステム等の方向性を示します。

また、国や県と協議しながら計画を策定し、ここで位置づけた施設の建設費等に循環型社会形成推進交付金が交付されます。なお、本計画の期間終了後は、事後評価を行い、定められた目標値が達成できているか確認が必要になります。

業務実施のメリットや効果

① 国からの交付金は対策事業費の1/3を市町村に一括交付されます。

② 本計画に基づき、明確な目標の下で3Rの推進対策をより総合的、戦略的に推進することが期待されます。

OECでは、当該地域の廃棄物処理施設、リサイクルシステムの方向性を示し、ごみ減量等の目標値を設定し、目標値を達成するための施策や整備が必要となる施設を位置づけ、本計画に関する計画の策定を行います。

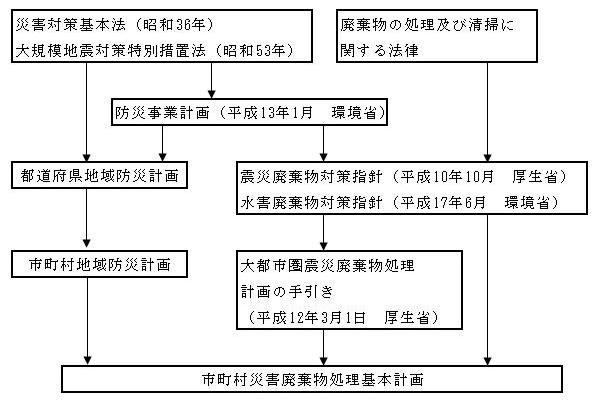

【循環型社会形成推進地域計画フロー図】

4.廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業

概要

廃棄物処理施設は現在、ごみ焼却施設約1,300箇所、し尿処理施設約1,050箇所となっており、循環型社会形成に寄与する都市建設として位置付けられています。今後、更新時期を迎える施設が多いこと、一方で国及び地方自治体の財政状況の厳しさは、ますます深刻化していることから、施設の機能を効果的に維持することが急務となっています。こうした状況を踏まえ、環境省では施設整備計画により、施設の長寿命化を図り、そのライフサイクルコストを低減することを通じて効率的な更新計画や保全管理の導入を推進しています。

業務実施のメリットや効果

① 施設の構造性能の低下が致命的になる前に補修、補強等を実施する予防対策によって経済的かつ効率的に施設の長寿命化を図ることができ財政負担も軽減し既存のストックの有効利用が図られる。

② 本計画に対し、平成21~25年度において循環型社会形成推進交付金制度が活用できる。

OECでは、施設の機能低下速度の抑制、長期にわたり適正な運転の維持を目指した施設保全計画と的確な延命化対策を立案する施設の長寿命化計画の策定を支援します。

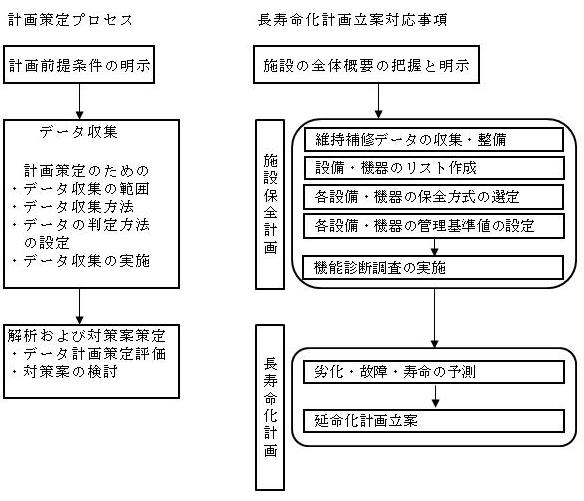

【廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業フロー図】

5.バイオマス活用推進基本計画(農水省事業)の策定

概要

「バイオマス活用推進基本法」(平成21年度)に基づきバイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定める計画です。従来の「バイオマスニッポン総合戦略(平成18年3月改定)においては、各地域でバイオマスタウン構想の策定が進んだものの、実際の取り組みは十分に進まなかったこと等の課題があることを踏まえつつ、本基本計画によって、これらの課題の解決を図ことになっています。

※バイオマス:再生可能な生物由来の有機性資源(化学資源を除いたもの)

業務実施のメリットや効果

① 農山漁村の活性化

② 産業の発展及び国際競争力強化

③ 地球温暖化防止及び循環型社会の形成

本計画の策定にあたっては、地域資源の賦存量や利用可能性を明確にすることが不可欠です。OECでは、経済性をどう担保し得るのか、地域産業との連携の中で、どうビジネスモデルを構築できるかを十分に検討し、こうした地域の経済政策、産業政策としての側面を重視した計画を策定します。

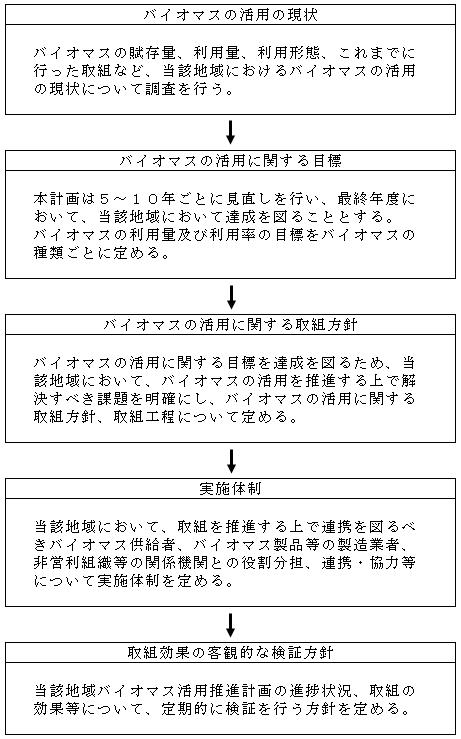

【バイオマス活用推進基本計画策定フロー図】

調査業務

1.生活環境影響調査

概要

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成9年6月に改正され、廃棄物処理施設を設置した場合に、施設が周辺の生活環境にどの様な影響を及ぼすかについて、事前に予測を行いその結果を分析することにより、その地域の状況に応じた適切な生活環境保全対策を検討するために行われるものであり、施設の計画作成のために極めて重要な調査となります。

業務実施のメリットや効果

① 事業者が事業計画を作成する段階で環境影響についての調査、予測、分析を行うとともに、環境保全対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画や施工、供用時の環境配慮等に反映しやすい。

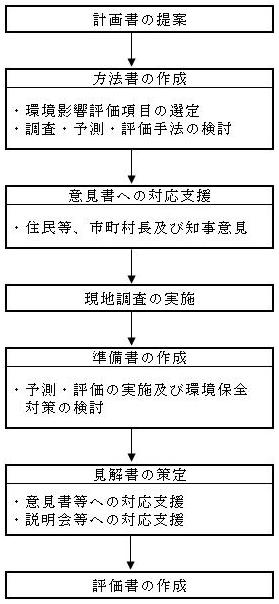

OECでは、長年に渡り蓄積してきた環境関連、廃棄物関連の知識と技術により廃棄物処理施設に最も適した生活環境影響評価調査と計画書の提案、調査、予測、影響分析、説明会の開催、審査会の対応策まで全ての業務に対応いたします。

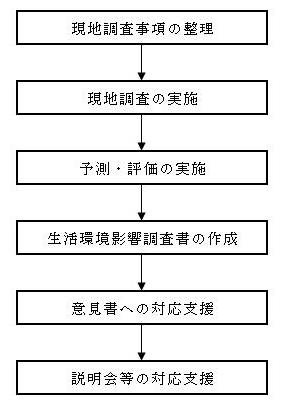

【生活環境影響調査フロー図】

2.施設建設に伴う各種調査・診断・分析

概要

環境アセスメントにおいて、都道府県環境影響評価条例(要綱)は、環境影響評価法(アセスメント法)への上乗せの形で規定されています。従って、都道府県環境影響評価条例(要綱)は、各都道府県の特性に応じた環境要素(調査項目)を追加設定しています。その内容は以下の①~④の通りです。

① 「環境の自然的構成要素の良好な状態の保持」(従来の公害項目と地形・地質など)

② 「生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全」(植物・動物及び生態系)

③ 「人と自然との豊かな触れ合い」(景観及び触れ合いの場)

④ 「環境への負荷」(廃棄物等、温暖効果ガスなど)対象事業の性質に応じて適切な環境要素(調査項目)を選ぶ手続き(スコーピング)を踏み、調査項目及び仕様を設定する。

業務実施のメリットや効果

事業者が事業計画を作成する段階で環境影響についての調査、予測、評価を行うとともに環境保全対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画や施工、供用時の環境配慮等に反映しやすい。

環境影響評価の方法等及び項目等を決めるスコーピング(方法書の作成)がいかに適切に行われるかが、その後の手続きを左右するカギになります。環境影響評価において、検討すべき環境要素は以下の都道府県環境影響評価条例(要綱)及び生活環境影響調査指針により設定します。

OECでは、これらの手続きを支援します。

・ 地方自治体条例に基づく調査、予測、評価項目は「都道府県環境影響評価条例(要綱)」による。

・ 地方自治体条例基準以下の規模については「生活環境影響調査指針」による。

【処理施設に伴う各種調査・診断・分析フロー図】

3.条例アセスメント(都道府県環境影響評価条例)

概要

環境影響評価法(アセス法)は、平成9年6月に成立し、都道府県においてもアセス条例が制定され、アセス法では大規模な事業を、条例では小規模な事業も対象としています。本計画は一定規模以上の廃棄物処理施設の設置及び変更にあたっては、アセス法又は都道府県条例による環境影響評価の実施が義務づけられている。環境影響評価は生活環境影響調査と異なり、方法書、準備書、評価書とそれぞれの段階を踏んだ手続きが必要であり、通常2~3年かかります。

業務実施のメリットや効果

事業者が事業計画を作成する段階で環境影響についての調査、予測、評価を行うとともに環境保全対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画や施工、供用時の環境配慮等に反映しやすい。

環境影響評価の方法等を決めるスコーピング(方法書の作成)がいかに適切に行われるかが、その後の手続きを左右するカギになります。

OECでは、条例アセスメントに必要な手続きの支援を行います。

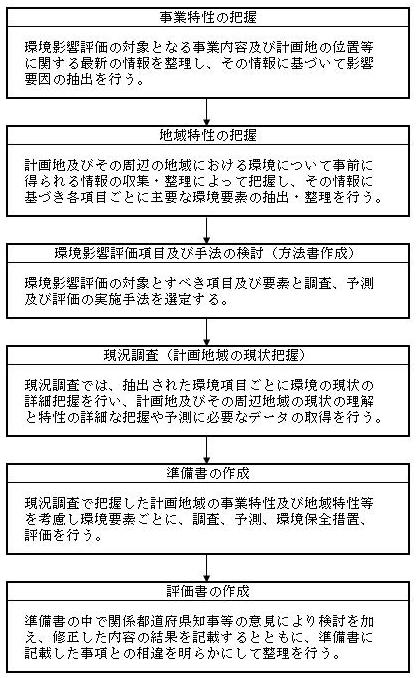

【条例アセスメント(都道府県環境影響評価条例)フロー図】

4.地球温暖化対策実行計画

概要

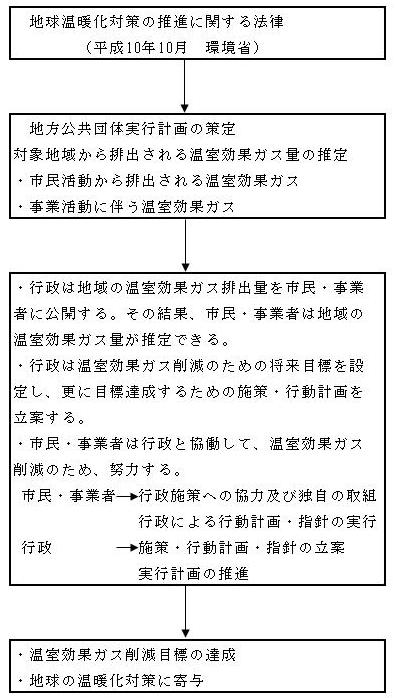

平成9年12月、地球温暖化防止京都会議において、温暖効果ガス削減に向けて我が国は平成20年~24年の5年間の平均的な温室効果ガスの排出量を基準年(平成2年)に比較して6%削減することを約束しました。

これを受けて、具体的には温室効果ガス排出抑制のための平成10年10月「地球温暖化対策推進に関する法律」が制定され、国、地方自治体、事業者が国民それぞれの責務を明らかにするとともに、都道府県、市町村に対して「温室効果ガスの排出の量の削減率のための措置に関する計画」(地方公共団体実行計画)策定が義務づけられました。

業務実施のメリットや効果

① 自らの事務・事業に伴って排出される温室効果ガスの排出量を抑制することによって地域の温室効果ガスの実質的な排出抑制に寄与することができる。

② 自ら対策に取り組んだ経験を基に、事業者が住民に対する情報提供や助言をより効果的に行うことができる。

地球温暖化対策地方公共団体実行計画は、都道府県及び市町村に策定を義務づけられた地域の温暖効果ガスの抑制等のための総合的な計画です。特に市町村は地域に根ざした最も身近な自治体です。OECでは、自治体の担当者の方が、住民や事業者と協働を図り、地域の特性に応じた効果的な対策を講じることを示した地域の温室効果ガス削減計画の作成のお手伝いを致します。

【地球温暖化対策実行計画フロー図】

設計業務

1.一般廃棄物処理施設(最終処分場・浸出水処理施設・リサイクルセンター等)の設計

概要

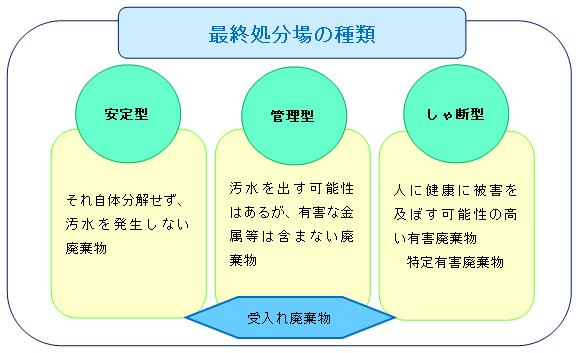

廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことで廃棄物の最終処分が達成できます。施設として、最終処分場(遮断型処分場、安定型処分場、管理型処分場)、浸出水処理施設(最終処分場発生する浸出水を処理し、公共用水域へ放流)があります。

日本では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、処分場が満杯になって埋立が終了した後も、浸出水が水質汚濁の原因とならなくなるまで運転を続けます。

一方、資源ごみ、粗大ごみ及び陶磁器・ガラスなどのごみは、手選別・破砕選別・圧縮梱包等リサイクルするためのリサイクルセンタ-などの施設があります。

業務実施のメリットや効果

① 最終処分場・浸出水処理施設・リサイクルセンターの適正な設計を行い、適正な施設の建設により、適正な循環型社会の構築を行うことができます。

② 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることができます。

OECでは、地形、地質、地下水条件等の自然環境を考慮した最終処分場の位置選定、最終処分場内での発生ガス流出対策、閉鎖後の跡地利用計画等の提案、浸出水処理施設、リサイクルセンター及び付帯施設の設計を行います。

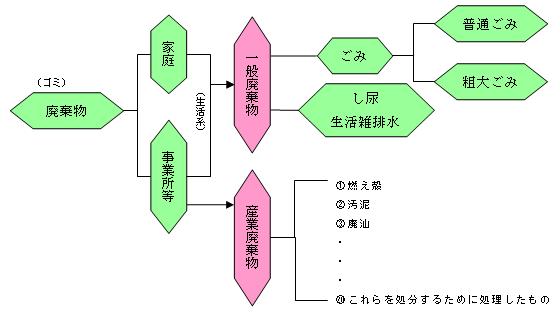

1) 廃棄物

廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類される。

2) 特別管理一般廃棄物

廃棄物中で爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを特別管理一般廃棄物と分類する。

| 区分 | 種類 | 備考 |

|---|---|---|

|

特 |

PCBを使用した部品 |

一般廃棄物である廃エアコン、テレビ・電子レンジから取り出されたもの、昭和51年3月17日付環境整備課長通知「PCBを含む廃棄物の処理対策について」に従い処理 |

|

ばいじん |

1日当りの処理能力が5t以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん |

|

|

感染性一般廃棄物 |

医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたは恐れのある一般廃棄物 |

3) 最終処分場

| 安定型処分場 | 管理型処分場 | 遮断型処分場 | 禁 止 物 |

|---|---|---|---|

|

無機性の固形状のもの |

安定型にも遮断型にも該当しないもの |

有害な(特別管理)産業廃棄物 |

最終処分できないもの |

|

廃プラスチック類 |

廃油(タールピッチ類) |

燃え殻 |

廃油 廃酸 |

4) 廃棄物浸出水処理施設

- ゴミ埋立地の浸出水処理は、二次汚染源対策として重大な役割を担っています。廃棄物の中に含まれている汚染要因は、有機物、無機物、重金属などさまざまですが、すべてに対応するための、高度な処理施設の建設を行う。

現在、ゴミ埋立地はこれ以上の廃棄物を収容しきれないほどの過密状態となっており、しかもそこから排出される最終処分場浸出水の量は膨大なものとなっている。環境保全対策が社会問題化する中、浸出水処理は、二次汚染源対策としてその役割は重大。しかも、廃棄物の中に含まれる有機物・無機物・重金属など、全ての汚染要因に対応するには、高度な処理技術が必要となる。廃棄物の性状に確実に対応した浸出水処理施設が必要となる。

5) リサイクルセンター

リサイクルセンターとは、廃棄物の資源化に関する機能をもった施設であり、1日の処理能力が5t未満の施設となっている。その事業内容を以下に示す。

<リサイクルセンターの事業内容>

① 不燃物処理・資源化事業一鉄・アルミの金属、ガラスカレット、空きビン等の不燃物を回収、資源化する事業

② 可燃物処理・資源化事業一廃木材や紙類等の可燃物を回収、資源化又は固形燃料化する事業

リサイクルセンターは資源化に関する機能のみをもつ施設である。これらの施設は、資源化対象品目の種類や、資源化後の流通形態、その施設の目的などによって施設の規模や内容が大きく変わるものである。そのため、施設計画を行うに当たっては、国庫補助を受けるうえでの定義にとらわれることなく、その地域に適した施設を計画する必要がある。

2.一般廃棄物処理施設(コミュニティプラント・し尿処理施設・ごみ処理施設等)の設計

概要

一般廃棄物のし尿の処理施設としては、市町村が一般廃棄物処理計画に基づき、地域し尿処理施設として設置、管理する、し尿と生活雑排水を合わせて処理するための小規模な汚水処理施設であるコミュニティプラントとし尿および浄化槽汚泥等を処理するし尿処理施設があります。

また、ごみ処理施設としては、ごみ焼却施設、ごみ燃料化施設、ごみメタン回収施設、生ごみバイオマス化施設等があります。

業務実施のメリットや効果

① コミュニティプラント・し尿処理施設・ごみ処理施設等の適正な設計を行い、適正な施設の建設により、適正な循環型社会の構築を行うことができます。

② 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることができます。

OECでは、地域の特性に適した施設規模、資材、工法等によるコミュニティプラントの計画・設計、施工監理、し尿処理施設の設計、改築更新計画・設計、生ごみバイオガス化施設等の設計、施工監理を行います。

【事例紹介】

生ごみバイオガス発電センター(新潟県長岡市)

自治体が運営する施設では全国最大規模の生ごみバイオガス化施設です。PFI事業で、OECはSPC(特別目的会社)の構成員として参画しています。

・メタンガス発電量:年間410万キロワット時

(約1,000戸相当)

・環境効果:CO2年間削減量 2,000 t

・施設規模:65 t/日(発酵対象55 t/日)

・処理方式:湿式メタン発酵設備+バイオガス

発電設備(560 kW)

・供用開始:平成 25年 7月

SPC(特別目的会社)については(株)長岡バイオキューブのホームページをご参照ください。

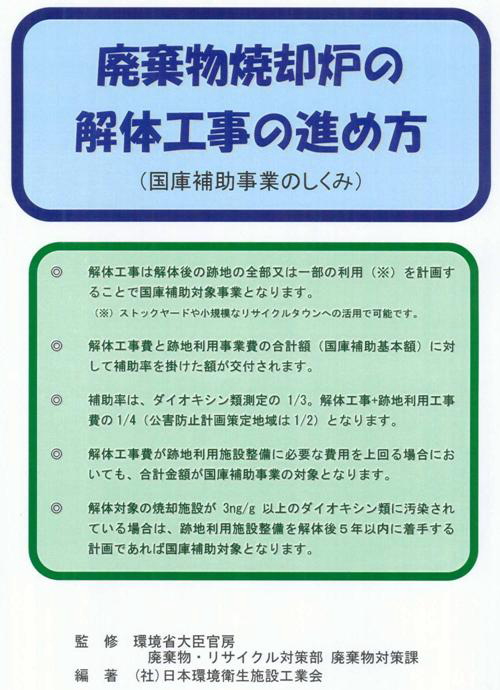

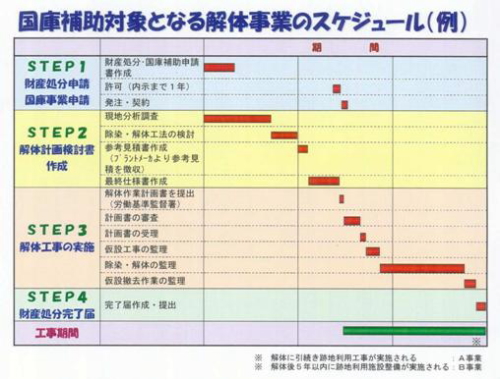

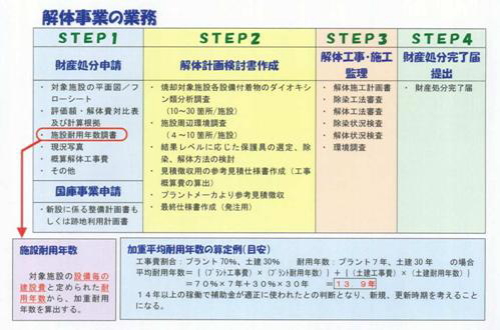

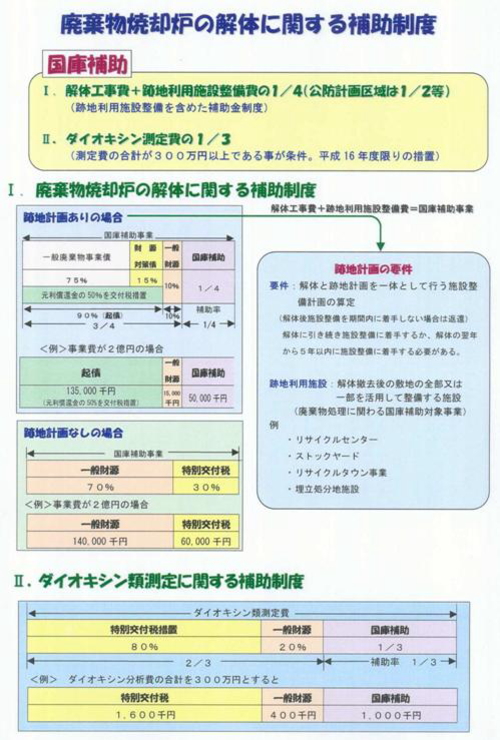

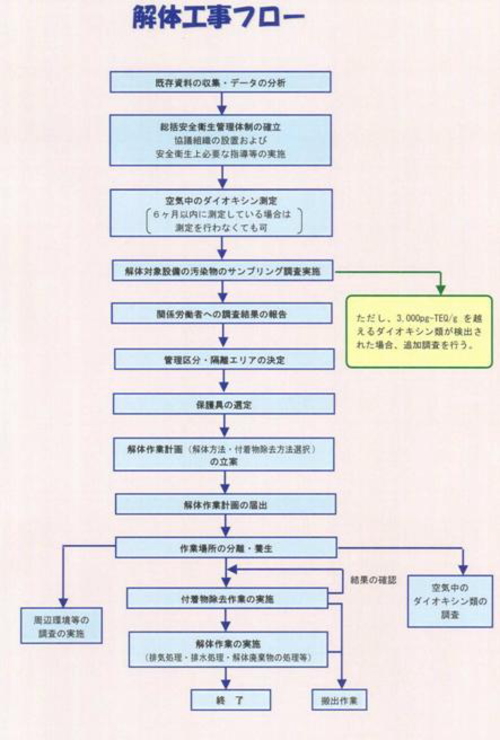

3.廃棄物処理施設解体撤去に伴う設計

概要

平成13年4月の「改正労働安全衛生規則」により汚泥焼却施設における業務における暴露防止対策の義務および平成14年12月「ダイオキシン類特別処置法」による規制の強化で排出基準を満たさない焼却炉は改造・撤去する必要が生じ、廃棄物処理施設の適正な解体撤去を行うことが必要となっています。一方、アスベスト被害防止の法律も制定されており、適正な処理が必要となっています。

業務実施のメリットや効果

① 確実な法令の遵守を行うことができます。

② 事前評価を行うことにより、適正な工事費を見積もることができます。

OECは、廃棄物処理施設の統廃合、老朽化などに伴う施設の閉鎖、ダイオキシン規制強化に伴う基準不適合な廃棄物焼却施設の解体まで、事前分析調査、財産処分申請、解体工事基本計画、補助金申請、発注仕様書の作成、施工監理等の業務を支援します。

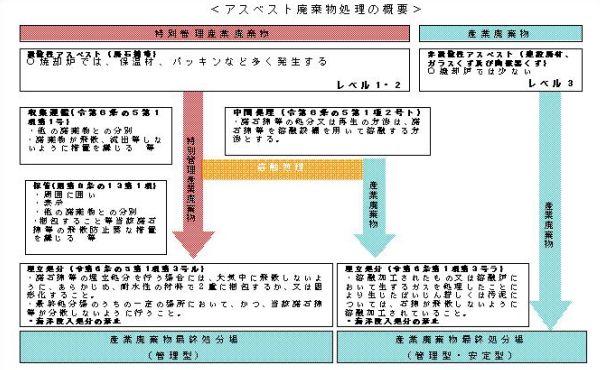

アスベスト廃棄物処理

解体工事の手順(参考)

| 手順 № | 作業項目 | 作業内容等 | 作業の主体 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 市 | コンサル | 工事業者 | |||

|

1 |

焼却施設の廃止届け |

設置時、または変更時の届出に対応した各種廃止届け |

○ |

|

|

|

2 |

情報管理 |

ダイオキシン類濃度等の既存データの確認 |

○ |

△ |

|

|

3 |

発注作業業務(1) |

対象設備の範囲 |

○ |

△ |

|

|

4 |

労働基準監督署事前協議 |

解体作業管理区域、解体工法、養生等の事前協議 |

○ |

△ |

|

|

5 |

工法、保護具等の選定 |

解体工法、保護具等の選定 |

△ |

○ |

|

|

6 |

発注作業業務(2) |

解体工事撤去図作成 |

△ |

○ |

|

|

7 |

財産処分承認申請書等の作成・提出 |

施設名、所在地、処理能力、実績報告評価額、現況写真等を記載 |

○ |

△ |

|

|

8 |

財産処分承認申請書等の承認通知 |

|

|

|

|

|

9 |

解体工事入札 |

入札方法 |

○ |

|

|

|

10 |

解体事業者決定 |

|

○ |

|

|

|

11 |

安全管理体制の確立 |

初回会議で確認 |

○ |

|

○ |

|

12 |

作業計画書立案 |

|

△ |

|

○ |

|

13 |

解体作業計画書の提出 |

作業開始の14日前までに労働基準監督署の届出 |

△ |

|

○ |

|

14 |

解体作業 |

事前作業 |

△ |

|

○ |

|

15 |

工事完了 |

|

|

|

|

|

16 |

財産処分完了報告 |

|

○ |

|

|

廃棄物焼却炉の解体に関する補助制度

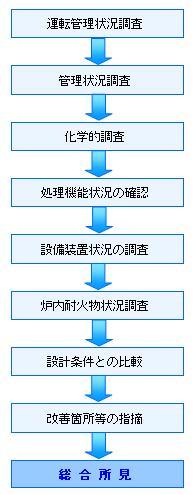

4.施設の精密機能検査

概要

ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条」に基づき、その機能を保全するために通常の保守点検業務に加えて定期的に施設の処理機能や設備装置の状況について精密な検査を行う必要があります。廃棄物処理法により、精密機能検査は3年に1回以上、機能検査は毎年1回以上実施することになっています。

業務実施のメリットや効果

① 確実な法令の遵守を行うことができます。

② 施設全体の異常を検査し、改善を行うことから、常に適正な運転を行うことができます。

OECは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条」を確実に遵守し、分かり易い報告書の作成を行います。

精密機能検査の内容

1.関係法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、ごみ処理施設、し尿処理施設等の一般廃棄物処理施設管理者に精密機能検査の実施を義務付けている。

①機能検査・・・・・毎年1回以上

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行規則第4条の5第1項第14号及び同第2項第12号

環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

第三の10(昭和46年10月25日付)

②精密機能検査・・・3年に1回以上

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行規則第5条第1項

環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

第三の11(昭和46年10月25日付)

③委託する場合には

昭和46年10月25日付環整第45号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

「なお、これらの検査等で市町村自ら実施できない場合は、都道府県の検査機関及び能力を有するその他の検査機関を活用すること。」(第三の3)

2.業務の流れ

3.具体的な作業内容

ごみ処理施設

|

施設の概況調査 |

設計仕様書、図面等 |

|

運転管理実績調査 |

搬入量、焼却量、残灰量、電力、重油、用水等使用量の実績等 |

|

作業状況調査 |

運転日報等 |

|

運転管理実績調査 |

①ごみ質…三成分、物理組成、元素分析等 |

|

② 灰 …熱灼減量、重金属の分析等 |

|

|

③排ガス…Sox、NOx、ダスト、塩化水素、ガス組成等 |

|

|

④排 水…pH、BOD、COD、SS、重金属等 |

|

|

熱力学的検査 |

焼却量、炉内・煙道、排ガス温度等 |

|

処理条件と処理効果との検討 |

設計基準との比較 |

|

設備調査 |

施設、設備、装置、機器等の検査 |

|

施設管理者との協議 |

問題点の把握、調査結果及び改善点の検討 |

|

報告書の提出 |

施設等の状況、処理状況及び維持管理状況の評価 |

し尿処理施設

|

施設の概況調査 |

設計仕様書、図面等 |

|

運転管理実績調査 |

搬入量、流入量、汚泥量、ガス量、汚泥発生量、希釈水量、放流水量、電力、燃料等使用量の実績等 |

|

作業状況調査 |

運転日報等 |

|

理化学的検査 |

生し尿、搬入浄化槽汚泥、一次処理水、二次処理水、放流水、返送汚泥、曝気槽液、処理汚泥等の化学分析pH、水温、BOD、COD、SS、大腸菌群、塩素イオン、全窒素、全リン、重金属等 |

|

処理条件と処理効果との検討 |

設計基準との比較 |

|

設備調査 |

施設、設備、装置、機器等の検査 |

|

施設管理者との協議 |

問題点の把握、調査結果及び改善点の検討 |

|

報告書の提出 |

施設等の状況、処理状況及び維持管理状況の評価 |

5.各種申請業務

概要

過密な都市環境では、境界・道路・給排水・日照等の問題で思わぬ苦労をすることがあります。建築基準法以前の問題で利害関係者からの合意形成を図るために、上下水道、河川、廃棄物・環境分野事業など影響範囲の大きな建築工作物に係る各種申請業務及び施設の建築確認申請、計画通知等の申請業務をスムーズに進めることが重要です。近年では、予定する施設の構造・規模により構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与が義務付けられており、申請期間が長期化しています。各種申請業務に精通した技術者のサービスの有無により、工程に及ぼす影響が大きくなっています。

業務実施のメリットや効果

① 煩雑な各種申請業務を工期に影響を与えることの無いよう、迅速かつ的確に行います。

OECでは主力としている上下水道関係のみならず、一般公共施設、民間施設、駐車場、公園、といった様々な施設に関する各種申請業務を取り扱う体制をとっております。

次に示すのは関連法令の一部ですが、実際にはこれらから派生する政令、省令、告示、さらに地方公共団体の制定した条例などもあり、申請業務の中には、現地調査から始まって、各種資料の入手、関係者との協議、申請書や図面の作成などで多大な時間と労力を費やさなければならない場合もあります。

OECでは各分野の経験豊富な有資格者が多数在籍しており、きめ細かいスムーズな対応を提供し、お客様の要望に応じたサービスを提供しております。

OECで主に扱う施設を中心とした関連法令の一例

| 種 類 | 関 連 法 令 |

|---|---|

|

共通 |

建築基準法 |

|

駐車場 |

駐車場法 |

|

公園・緑地・広場・公共空地 |

都市公園法 |

|

水道 |

水道法 |

|

下水道 |

下水道法 |

|

河川・水路 |

河川法 |

|

電気・ガス供給施設 |

電気事業法 |

|

汚泥処理場・ごみ焼却場 |

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |

|

学校・図書館・研究施設・その他の教育文化施設 |

学校教育法 |

|

一団地の住宅施設 |

都市計画法 |

監理業務

1.施設建設に伴う実施設計図書審査

概要

本業務は、施設建設に係る土木・建築・機械・電気の経験豊富な専門技術者により実施設計図書の審査を行い、施設の目的、機能、経済性を追求し、良質な品質管理を行うものです。各専門分野の技術者による包括的なチェックにより、設計図書中のミスの防止と品質向上を図ることが出来ます。

OECでは、各専門分野の審査と全分野の技術者による総合審査(各工種にまたがる作業のチェック)により、工種間の調整不足による設計漏れ、重複、食違いなどによる不具合を未然に洗い出すとともに、防災対策、環境対策、維持管理性、経済性等に十分配慮された設計となっているか等、実施設計図書の妥当性確認審査を行い、品質を確保します。

2.工事監理

概要

本業務は、公共事業を中心とした建設工事において、設計図書に基づき、予定の工期内に工事を完了し、施工の経過及び実態の詳細な記録書類を確認、管理し、また、監督員、監督官庁、会計検査院等の検査、監督に対応し、品質と工期を管理する業務です。具体的な業務内容は次の表にあるようなものですが、これ以外のご要望、あるいは、これらのうち一部分だけの監理業務といったご要望にもお応えできます。

業務実施のメリットや効果

① お客様に替わって工事が設計図書に基づいて行われているかを確認します。

② 長い工事期間中の予想外の事態においても、お客様の立場に立って解決法を探ります。

OECでは、工事監理方針・設計意図の説明から、工事と設計図書との照合及び確認、最終支払い請求の審査に至るまで経験豊富な社員が一貫して対応しております。特に、プラント、土木と密接な関連のある工事においては、自社の各分野専門家の協力を得て、広い視点から監理を行います。

工事監理に関する標準業務

| 項 目 | 業 務 内 容 | |

|---|---|---|

|

(1)工事監理方針の説明等 |

(ⅰ)工事監理方針の説明 |

工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。 |

|

(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議 |

工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する。 |

|

|

(2)設計図書の内容の把握等の業務 |

(ⅰ)設計図書の内容の把握 |

設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。 |

|

(ⅱ)質疑書の検討 |

工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。 |

|

|

(3)施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務 |

(ⅰ)施工図等の検討及び報告 |

設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。 |

|

(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告 |

設計図書の定めにより、工事施工者が提案または提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係わる製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。 |

|

|

(4)工事と設計図書との照合及び確認 |

工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 |

|

|

(5)工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 |

工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。なお、工事施工者が設計図書のとおりに施工しない理由について建築主に書面で報告した場合においては、建築主及び工事施工者と協議する。 |

|

|

(6)工事監理報告書等の提出 |

工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出する。 |

|

そ の 他 の 標 準 業 務

| 項 目 | 業 務 内 容 | |

|---|---|---|

|

(1)請負代金内訳書の検討及び報告。 |

工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告する。 |

|

|

(2)工程表の検討及び報告 |

工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。 |

|

|

(3)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 |

設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。 |

|

|

(4)工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 |

(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 |

工事施工者の行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的な方法により確認を行う。なお、確認の結果、適合していない箇所がある場合、工事施工者に対して是正の指示を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。 |

|

(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等 |

工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。 |

|

|

(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 |

工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知の上、必要な範囲で破壊して検査する。 |

|

|

(5)工事請負契約の目的物の引渡しの立会い |

工事施工者から建築主への工事請負契約の目的物の引渡しに立会う。 |

|

|

(6)関係機関の検査の立会い等 |

建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、工事施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき建築主に報告する。 |

|

|

(7)工事費支払いの審査 |

(ⅰ)工事期間中の工事費支払い請求の審査 |

工事施工者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。 |

|

(ⅱ)最終支払い請求の審査 |

工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。 |

|

事業化業務

1.PFI等導入可能性調査

概要

本業務は、公共施設等の設計、建設、運営を民間の資金、経営ノウハウ、技術を結集し、事業として成立するかの導入可能性を調査する業務です。財政赤字が年々増加する今日、国、地方自治体の財政余力は年々減少しており、PFI事業の導入事例は確実に増加すると予測されています。

OECでは、廃棄物処理に係るPFI事業に参画するなど、PFI導入等可能性調査にとどまらず、その後の事業運営を見据えたコンサルティングサービスを提供しています。

【事例紹介】

生ごみバイオマス化施設(新潟県長岡市)をご参照ください。

生ごみバイオマス化施設(新潟県長岡市)のSPC(特定目的会社)については(株)長岡バイオキューブのホームページをご参照ください。